2025年度の伊藤忠商事の入社式のニュースをみて、「入社した学生は相当苦労するでしょ」と感じました。伊藤忠商事と言えば日本の商社御三家に入る超有名企業です。その伊藤忠商事の入社式のニュースが下記。

日本屈指の大企業・伊藤忠商事の入社式が盛大に行われたそうで、オンラインで親族も参加して、みんなで新入社員の門出をお祝いしたんだとか。

これ、令和の話ですよね?「親も見守る入社式」って、それもう就職じゃなくて"進学"じゃない?ってツッコミたくなります。

そもそも、これからビジネスの最前線で戦っていくはずの大人たちに対して、こんな小・中・高の延長みたいなセレモニーやっててどーすんの(笑)

社会って、そんなにきれいに整ってないし、そもそも"入社おめでとう!"って歓迎される時間なんて、せいぜい一瞬。そのあとに待ってるのは、競争と責任と、不確実性まみれの世界です。

にもかかわらず、「ぬるま湯のまま社会人デビュー」させちゃう企業もどうかしてるし、そこで拍手されながら出てきた新入社員たちは、数ヶ月後に「こんなはずじゃなかった」って現実にぶん殴られることになります。

社会人になるって「昨日までの価値観が一回全部使えなくなる」くらいのカルチャーショックがあって、ようやくスタートラインな気がします。そこを"祝福モード"でぼかしてる時点で、イタいなーと感じました。

世の中と学校教育の乖離

学生は大学まで「受け身」で生きてきており、授業は聞くだけ、正解っぽいものを暗記しテストで点を取ればOKみたいな教育を受けています。さらに、「正しいレールに乗っとけば一生安泰」みたいな"いつの時代の話なの?"って感じの嘘を教えられ社会に放り出されます。

大人なら分かると思いますが、世の中(社会)はこんな風にできていません。歪で不公平・不平等で、混沌としていて先の見通せない不確実性のオンパレードが世の中(社会)です。

学校では受け身で正解を暗記してテストで点を取ればOKだったのに、社会に出たら「主体的に動け、指示待ちするな」「正解なんて存在しない」「金を稼げ」など、ほぼ真逆のことをしていかなければなりません。

そんな教育を受けたことがないので苦労するのは当然です。世の中と学校教育の乖離が甚だしいのです。

画一的の弊害

日本には護送船団方式と呼ばれる言葉があり「全員で足並みを揃えて進むことが大事」みたいな考え方があります。

学校の授業がその際たるもので、テストで高得点を取るための偏差値ゲーから抜け出せず、出題傾向に合わせた暗記、受験に出ないことは教えないなど、多くの弊害が存在しています。

また、個を潰して集団の均質性を優先する考え方は「あの人だけズルい」「目立ちすぎ」「出る杭は打たれる」など、画一的な社会を作る横並び症候群の原因となっています。

こういった画一的な社会を作る教育こそが、学生が社会に出た時に苦労する一因になっていることは明らかです。

逆も然り

このような意味の分からない学校教育に疑問を呈している優秀な学生も多く現れています。

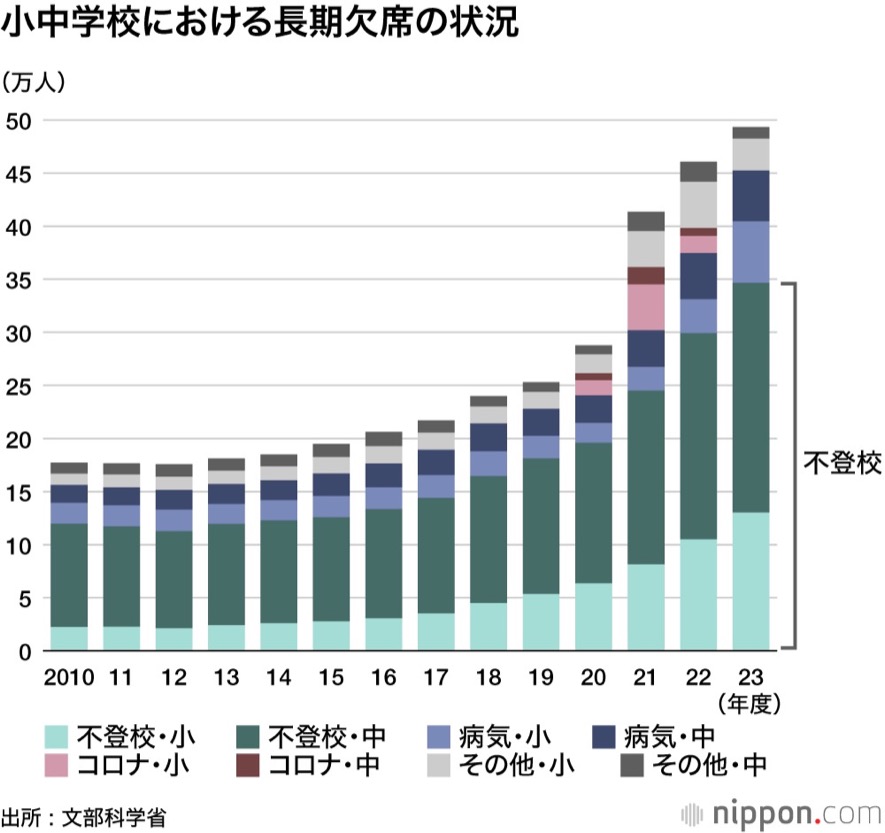

小中学校における長期欠席の状況によると、少子化で子どもの数が減少しているにも関わらず、不登校の生徒が増えていることが分かります。

この中には積極的不登校と呼ばれる「学校に意義を感じられない生徒」が大勢含まれています。

家では最新のiPhoneを使いこなし、高性能ゲーミングPCでAIをいじったり、世界中の誰かとリアルタイムゲームで戦ったり協力したりしてる彼らが、いざ学校に行くと、そこには"黒板と板書"..... そりゃあ「これ、いる?」ってなるのも当然です。

家では令和で生きてるのに、学校に行くと強制定期に昭和にタイムスリップさせられる感じで、そのギャップに「意味わからん」ってなるのはむしろ正常な反応です。

普通の学校とは違うN高等学校の入学者数は面白い推移をしています。

N高等学校・S高等学校の生徒数の推移によると、年々生徒数が増えていることが分かります。

これってつまり、「今の学校、なんか違う…」って感じてる子どもたちが、確実に居場所を求めて移動してるってことだと思うんです。

しかも、ただの“逃げ場”じゃない。ここから起業したり、YouTubeでバズったり、プログラミングで世界に挑戦してる若者がどんどん出てきています。

この現象は、普通の学校に異議を唱える子どもたちが次の社会を生き始めてる証拠なのだと思います。

N高は特別な教育じゃなくて、むしろ「ふつうの未来」なのかもしれません。

今後どうすればいいの?

学生時代に「もっと自分で考える力を」とか「社会を知る視点が必要だ」と言われて久しいですが、実際の教育現場でやってるのは、未だに同じ教室に、同じ年齢で、同じ服を着た子たちを、同じカリキュラムで育てるという、昭和の焼き直しです。

これ、画一性の極みです。

しかも子どもたちを「社会から守る」って名目で、ひたすら社会との接点を断っているけど、それって逆に「社会の構成員としての感覚」を育てる機会を奪っているとも言えます。

そもそも、子どもって未来の社会をつくる存在ではあるんだけど、いまこの瞬間の社会を構成する一員なんですよね。

だからこそ、小さい頃から社会の仕組みや人との違いにリアルに触れられる場が必要です。公園の砂場でルールを学び、商店街で経済を知り、時に理不尽な大人に遭遇して世の中の複雑さに気づく。それが本当の「学び」なんじゃないのかなーと思います。

ってことで、子どもは外の世界に羽ばたこう。

それでは、また。